Sant’Ildefonso

Storia della nostra parrocchia

LA PARROCCHIA DI SANT’ILDEFONSO

Eretta il 5 ottobre 1953 dal Beato Cardinale Alfredo Ildefonso Schuster, fu affidata alla cura pastorale di don Domenico Pollastro. Gli inizi sono stati entusiasmanti e di grande partecipazione. Nel periodo del post Concilio, poi, la parrocchia ha dato a sè e alle sue attività forma e strutture. Attorno al ‘70 la “contestazione” ha investito anche la parrocchia, suscitando tensioni e contrapposizioni che hanno condotto, tra l’altro, molti all’abbandono. A don Domenico Pollastro è succeduto nel 1985 don Marco Gelli che ha dato un grande impulso alla formazione morale e spirituale dei fedeli. Nel 2006 è stato nominato parroco don Antonio Suighi che, continuando il cammino precedente, tra le altre cose, ha costituito la commissione Caritas rilanciando l’attenzione della comunità sulle nuove povertà. In questi anni è iniziato il lavoro di pastorale d’insieme con le parrocchie limitrofe: prima attraverso un nuovo percorso di Unità di Pastorale giovanile con la Parrocchia di Santa Maria di Lourdes sotto la guida di un unico vicario responsabile (2012) e poi il cammino unitario con la parrocchia di San Giuseppe della Pace in vista della costituzione della Comunità Pastorale (2020).

Sant’Ildefonso di Toledo

nacque da una famiglia distinta nel 607 a Toledo, allora capitale del Regno Visigoto governato da Viterico. Secondo una tradizione autorevole, fu nipote del Vescovo Sant’Eugenio III di Toledo che fu il suo maestro. Per lo stile dei suoi scritti e per i giudizi emessi nel suo De viris illustribus si deduce che ricevette una brillante formazione

letteraria. Ancora giovinetto entrò nel monastero di Agali nei pressi di Toledo, fu ordinato diacono e sacerdote. Già monaco fondò un convento di religiose dotandolo con i beni che ereditò e, probabilmente attorno al 650, fu eletto Abate. Partecipò a tre concili toledani, quello del 646, 653 e 655, e, morto il vescovo Eugenio III, fu eletto arcivescovo di Toledo nell’anno 657. Morì il 23 gennaio 667 e fu sepolto nella chiesa dedicata a santa Leocadia di Toledo. Durante l’invasione araba il corpo venne traslato a Zamora, in Castiglia, nella chiesa di San Pietro.

Cantore della Verginità di Maria, la notte del 16 dicembre 665, mentre pregava, ebbe una visione della Madonna di Toledo, che fissò gli occhi su di lui e disse: “Tu sei il mio cappellano e notaio fedele. Ricevi questa casula che mio Figlio ti manda dalla sua tesoreria”. A quel punto la Vergine consegnò al vescovo una casula molto preziosa, che avrebbe dovuto usare solamente durante le feste dedicate alla Madonna.

La chiesa di Sant’Ildefonso

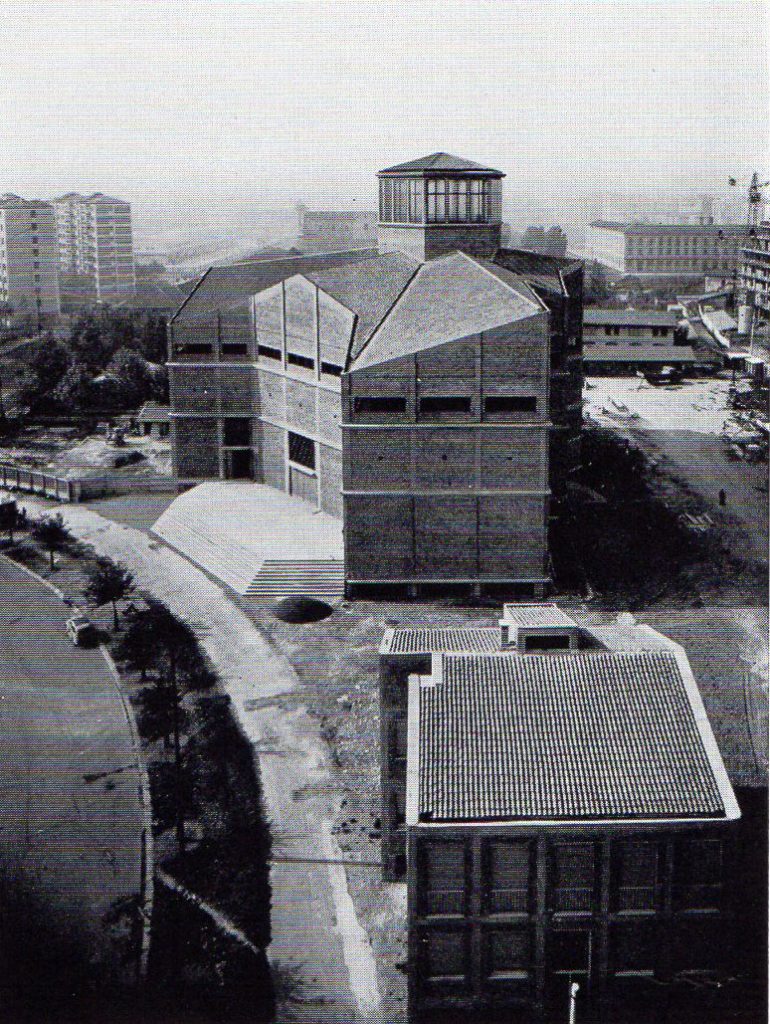

inaugurata nel 1956, è dedicata dall’arcivescovo Giovanni Battista Montini alla memoria del cardinale Ildefonso Schuster, suo predecessore e da lui presentata con queste parole (1956): “questo monumento di preghiera è una espressione nuova dell’arte, rivolto a cercare un mondo a noi così difficile da raggiungere e da esprimere, quello dello spirito”.

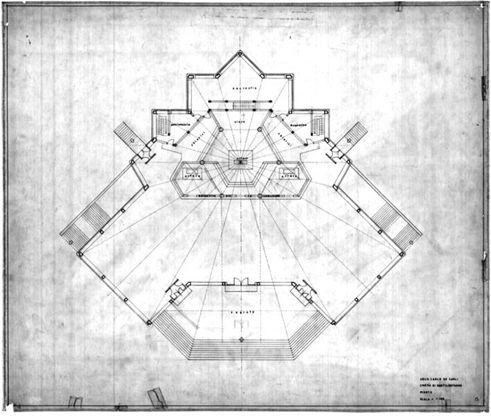

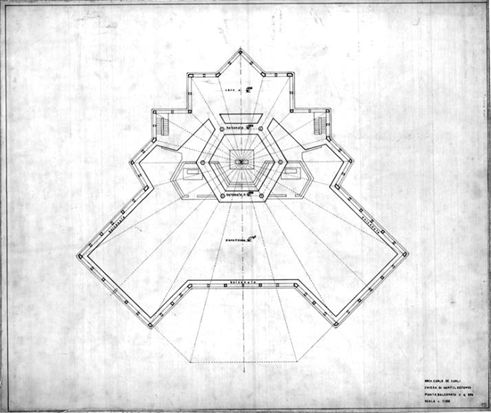

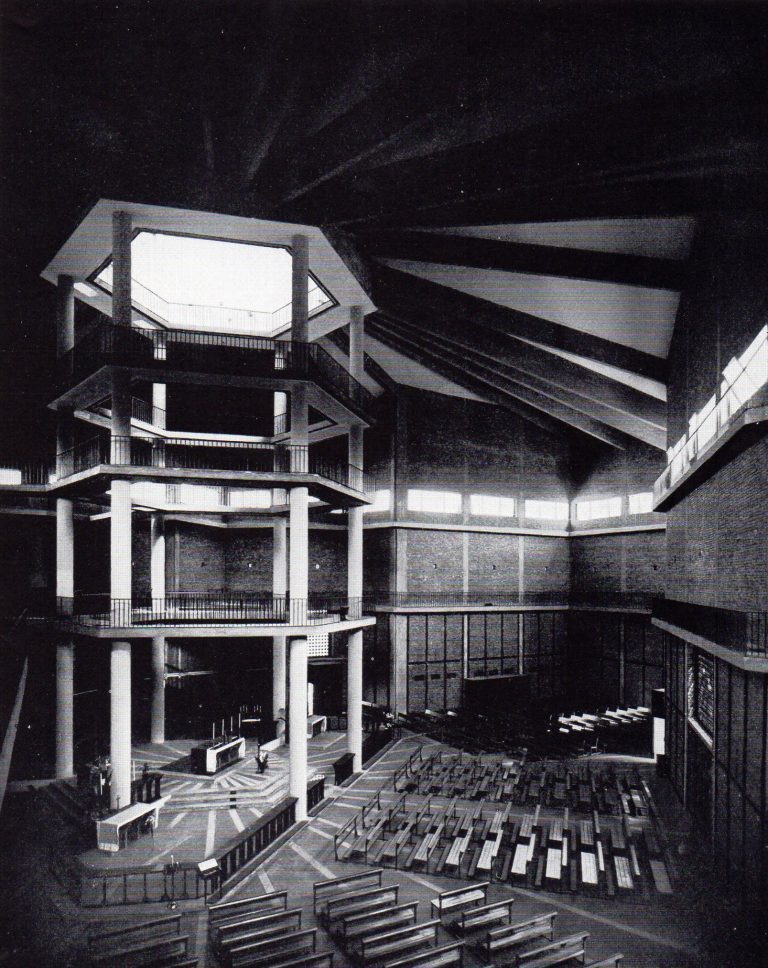

E’ inserita fra due vie delle sei che convergono nella grande piazza circolare Damiano Chiesa, da cui deriva la posizione dei due piccoli fabbricati laterali delle opere parrocchiali e delle facciate piene ad esse rivolte. I due elementi qualificanti dell’edificio sono la pianta poligonale, che è una variazione dello schema centrale – generata da un esagono il cui baricentro coincide con l’altare maggiore e i cui raggi e apotemi determinano un perimetro stellare con una deformazione concava verso la piazza – e il “ciborio”, castello di pilastri circolari e travi che si innalza fin sopra la copertura a falde variamente piegate, a reggere una lanterna vitrea che consente l’illuminazione dall’alto dell’altare. Questa struttura, che sostiene le travi a vista della copertura (il cui disegno è replicato nel pavimento) e il tiburio, è organizzata in cinque livelli di passerelle, di cui tre praticabili. Due di esse sono collegate ad altrettanti ordini di balconate che corrono lungo il perimetro dell’edificio. Sono spazi e percorsi originariamente destinati alle operazioni di manutenzione delle vetrate e al posizionamento di opere d’arte e paramenti liturgici; fa eccezione il primo ordine di balconate sovrastante l’altare, destinato al coro.

La griglia strutturale, associata al tamponamento in mattoni a vista che caratterizza esternamente (ma in questo caso anche internamente) l’edificio, è tratto peculiare dell’architettura popolare dell’epoca e di altre architetture di De Carli. Essa scandisce l’edificio in altezza coi due ordini di balconate perimetrali interne ed esternamente con le fasce in calcestruzzo corrispondenti alle loro solette. Si determinano così tre livelli orizzontali cui corrispondono differenti gradi di illuminazione: il livello inferiore, cieco e illuminato solo dalle vetrate intensamente colorate poste nei sopraluce delle porte d’accesso; quello intermedio, bucato da una sequenza di piccoli punti luminosi in vetro di colori pastello disposti al centro di ciascuna campitura; quello superiore percorso da un nastro di serramenti con vetri di colore giallo oro.

A queste fonti colorate di luce naturale si aggiunge la luce naturale che scende dalla lanterna in sommità e la poligonale delle sottili lampade tubolari al neon integrata alle solette di tutte le balconate aeree della chiesa, che sorprendentemente ricompongono l’unità dell’edificio, sottolineando graficamente il ciborio e la pianta poligonale della chiesa.

L’edificio ha subito nel tempo alcune modifiche, tra le quali l’aggiunta di un atrio coperto e di due rampe d’accesso, che hanno eliminato la scalinata e l’ampio sagrato rialzato e scoperto che era raccolto fra le due ali degli accessi laterali.